都市法制の抜本的改正~動向と重要課題(2)

都市法制の抜本的改正~動向と重要課題(第2回/全4回)

全体目次

- 第1. 都市法制の抜本的改正の状況と重要論点について

- 第2. 「建築自由の原則」から「建築調和の原則」、「計画なければ開発なしの原則」への転換を実現することが最重要課題であることについて

- 第3. 「エコ・コンパクトシティ」の問題点と真のエコ・コンパクトシティの実現のための視点について(1)

- 第4. 「エコ・コンパクトシティ」の問題点と真のエコ・コンパクトシティの実現のための視点について(2)

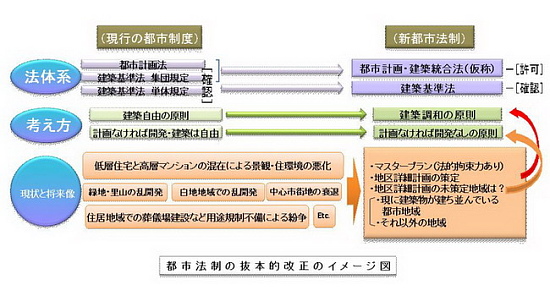

第2.「建築自由の原則」、「計画なければ開発自由の原則」から、「建築調和の原則」、「計画なければ開発なしの原則」への転換を実現することが最重要課題であることについて

1.現行の建築基準法・都市計画法の基本的な考え方と問題点

現行の建築基準法は、一定規模以上の建築行為について「最低の基準」(同法1条)に適合しているか否かという限定した規制をしている(同法6条1項)。このような建築基準法の規制の仕方は、土地所有者に「建築の自由」を認めて、公共の福祉の見地からの必要最小限の規制を行うことを目的としているものである。

また、現行の都市計画法上の開発許可制度(同法29条、33条)も、許可制が採られてはいるものの、技術基準に適合すれば許可しなければならない羈束処分とされていること、市街化調整区域以外では技術基準のみで許可が可能とされていること、そもそも、小規模開発や建築を目的としない土地利用変更は対象外とされていることなど、基本的に「開発の自由」を認め、その上で「健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動」(同法2条)をするために必要最小限の権利制限を行うという発想から出発している。

現行の建築基準法・都市計画法は、経済活動が右肩上がりに成長することに伴って、都市も成長・拡大することを前提として制度設計されているものであり、経済的発展に必要とされる建築物の供給をいかに効率的に達成させるかを最優先するものになっており、建築物や都市の質の高さについてはほとんど考慮されていない。また、まちなみ・景観といった建築物相互の関係や都市内外の地域にどのように建築物を適正に配置するかを計画的に遂行することについては、ほとんど用をなしていない。唯一、都市計画法の「地区計画制度」(1980年)は住民主体で計画的なまちづくりを可能にさせ得るツールであるが、これも限定的であり、かつ、多くの場合に緩和型の利用に変質させられてしまっている。計画実現の誘導は、建築確認に依拠せざるを得ず、ほとんど機能しないのが現状である。

2.具体的問題事例からみた検討

(1) よくある問題事例ベスト5

1.低層住宅と高層マンションの混在による景観・住環境の悪化

低層住宅が立ち並んでいる住居地域であっても、大半は第1種低層住居専用地域に指定されていない。多くの用途地域は(準)商業地域あるいは準工業地域等であるため、高層マンションが建設されることにより、地域の景観と住環境は悪化し、低層住宅と高層マンションの混在による無秩序な乱杭状の町並みとなってしまう。

2.緑地・里山の乱開発

低層住宅地の裏山の小さな里山が開発され、中層マンションが建設された。住民はまさか山がなくなるとは思ってもいなかったが、緑地部分も市街化区域であるため、行政は開発計画に対し、開発許可を下ろさざるを得ないという。

3.白地地域(都市計画区域外)での乱開発

郊外の低層住宅地(都市計画区域外)に隣接して大規模な駐車場をもつ大型パチンコ店が進出し、住民の生活道路がパチンコ店の駐車場の進入路となり、生活環境が悪化した。

4.中心市街地の衰退

A市では、郊外に大型のショッピングセンターができたため、駅前の中心市街地はシャッター街になってしまった。病院も郊外に移転してしまい、公共交通機関も少なく、自家用車がないと移動できない。

5.用途規制不備による紛争

都市計画法では、建物の用途による規制をしており、例えばパチンコ店などは、住居系地域では建てられない。ところが、「葬儀場」については用途規制が無いため、「集会場」の名目で閑静な住居地域でも建てられてしまう。住宅地のど真ん中の屋敷跡を、葬儀場を運営する業者が買取り、「集会場」として建築確認を受けて、葬儀場施設を建設し、営業を開始した。平穏な生活権を侵害するとして周辺住民は強く反対したが、業者は営業を強行した。

(2) 現行法上の対策とその限界

現行法でもメニューはある程度までは整備されてきており、地方自治体が頑張れば対処できることを理由に抜本的な改正への消極論もあり得る。

具体的には、1.事例では高度地区規制や特別用途地区(1992年)、あるいは景観法の景観地区の適用により対処可能ではある。

2.事例では、里山を都市緑地法の活用(特別緑地保全地区の指定)により保全することにより対処可能ではある。

3.についても、2000年に制定された準都市計画区域の活用があり得る。

4.については、1998年制定のまちづくり3法の活用により、ある程度は対処できるところもある。

5.については、地区計画の活用による対処は考えられる。

しかしながら、現実には、上記5事例全部に対処できている地方自治体は一つもない。そもそも、対処の機運が生じるのは、開発・建築計画が出現してからであり、後追いで対処しても、駆け込み建築確認(開発許可)には間に合わない。

これらの問題状況に対処するためには、ドイツ・フランスなど先進諸国で採用されている「建築調和の原則」および「計画なければ開発なしの原則」への転換が必要かつ急務である(イメージ図参照)。

3.憲法29条との関係

(1) ドイツ憲法は「所有権は義務を伴う」とされているが、日本国憲法29条1項は「財産権はこれを侵してはならない」としているため、このような「転換」を求める場合には、憲法29条が保障する財産権を侵害することはないかとの疑問が呈されることがある。以下、検討する。

(2) 憲法上の経済的自由と「建築の自由」・「開発の自由」との関係

判例や憲法学の多くの学説は、経済的自由については、憲法13条の「公共の福祉」とは別に同22条1項や同29条2項の「公共の福祉」による制約があり、それについては、国会に広い裁量を認めたものと解し、経済的自由については、憲法上絶対的な保護を受ける本質的な範囲の幅は、精神的自由に比べて狭く、同29条2項の「公共の福祉」についても、内在的制約(自由国家的公共の福祉)を超えて政策的制約(社会国家的公共の福祉)の可能性が認められるものと解釈している。すなわち、同29条2項の「公共の福祉」は、同13条の「公共の福祉に反しない限り」保障するといった消極的な規定の仕方と異なり、立法による積極的な財産権の内容形成を許容している規定の仕方をしていることから、同13条の規定の仕方が必要最小限の規制につながるのに対し、同29条2項の規定の仕方は、規制を行うこと自体が積極的な公共の福祉の実現につながると解釈している。

経済的自由に対する積極的規制が問題となった1972年(昭和47年)の小売市場許可制度事件の最高裁判決においても、どのような規制手段を用いるかは、原則として立法府の裁量に委ねられ、その規制が裁量の限界を超えていないかという点のみを問題とするいわゆる「立法裁量論」あるいは「合理性の基準」が認められ、最小限度の合理性の存在をもって十分とする考え方が示されている。

即ち、「建築自由の原則」は、憲法29条に根拠を持つものではなく、立法裁量上可能なひとつの考え方にすぎない。

(3) 環境基本法、土地基本法、景観法との関連

むしろ、環境基本法や土地基本法との関係を考えると、現行諸法との関係でも、従来の「建築自由の原則」から、「建築調和の原則」や「計画なくして開発なしの原則」への変更が要請されている。

環境基本法は、環境問題の解決は21世紀における焦眉の課題であるとの考え方に基づき、都市政策に限らず全ての行政分野にわたる横断的な環境影響配慮が一層重視されるべきことを明確にしている。今後の都市計画においては、単純な縦割り主義を超えた総合的な適法評価基準の確立が求められているのであって、環境がすべての行政分野にわたる横断的な影響を有する。そして、環境基本法によって土地利用にかかわる都市法制は、環境に与える影響を配慮した持続可能な都市を実現する方向で制定されなければならないものとの位置づけが与えられているのである。

また、土地基本法は、土地所有権について、ほぼ全ての行政分野にわたる横断的な影響を有することから、同法3条で、「その所在する地域の自然的、社会的、経済的及び文化的諸条件に応じて適正に利用される」必要があると定めている。従って、同法からも、土地利用に当たっての地域固有の事情は、適切な土地利用を行うに当たって当然考慮されなければならない要素とされていると考えられるのである。

更に、2005年(平成17年)6月に全面施行された景観法は、従来の土地利用に関する規制を市町村レベルで強化したもので、土地基本法3条の趣旨を具体化して実現したものと評価できる。

4.ドイツ・フランスの都市法制について

- (1) ドイツ基本法14条2項は「所有権は義務を伴う。所有権の行使は同時に公共の福祉に役立たねばならない。」と定めている。

この文言はわが憲法29条とは異なるが、ここでの「義務」は、積極的になす義務を意味しているのではなく、所有権者が一定の制限を受忍しなければならないという意味と解されている。ドイツの憲法規定はわが憲法と内容において違いはなく、そのドイツ憲法のもとでは、「計画なければ開発なしの原則」が確立している。 - (2) フランスにおいても、現在でも憲法規範性を有するフランス人権宣言17条の「所有は、神聖かつ不可侵の権利であり、何人も、適法に確認された公の必要が明白にそれを要求される場合で、かつ、正当かつ事前の補償のもとでなければ、その所有権を譲渡することを強要されない」という規定があるにも関わらず、「計画なければ開発なしの原則」が確立している。

- (3) 今後の都市法制について、「建築調和の原則」・「計画なければ開発なしの原則」への転換は、わが国の憲法上も十分可能なのである。

弁護士

弁護士