第1 松ヶ崎かんぽ跡地巨大マンション問題

1 事案の概要と経過

左京区松ヶ崎地域は、景観保全(山並み背景建造物修景地区)、眺望景観(遠景デザイン保全区域)の指定地域であり、夏の五山の送り火「妙法」を守り続けてきた、京都市域でも有数の住環境に恵まれた地域です。従前は公共用地(かんぽ)であった開発地(第一種中高層住居専用地域。高さ制限15m・建坪率60%・容積率200%)の周辺住宅地は、第一種低層住居専用地域(高さ規制10m・建坪率50%・容積率80%)に指定されており、ほとんどが2階建てまでの閑静な住宅街です。

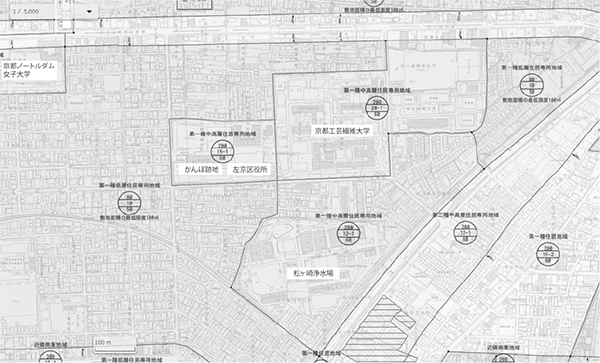

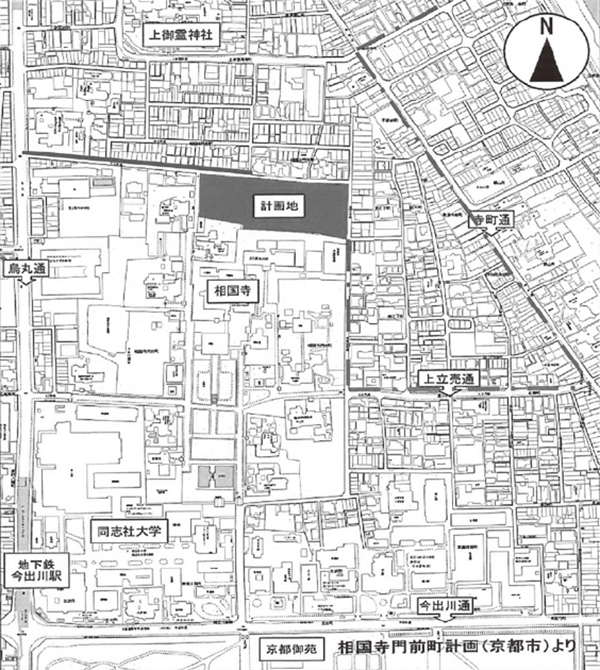

ところが、開発地域(約2.3ヘクタール)は隣接する左京区役所とともに公共用地であったため、規制の一段緩い第一種中高層住居専用地域とされていたのです【図1】。

図1 松ヶ崎かんぽ跡地周辺の用途地域および従前の土地利用

(出典:京都市都市計画情報検索ポータルサイト)

ところが、かんぽが撤退して民間住宅地として売却されることになっても、京都市は周辺住宅地と同様の規制に強化することを怠り、長谷工コーポレーションが土地を落札して、大和ハウス工業らに売却して、5階建て高さ15m・幅約130m・11棟約400戸(11棟)もの巨大マンション建設計画が出現しました。これは、京都市役所(約120m)より長大な京都市内では例をみない巨大マンション計画で、これにより周辺の閑静な住環境は大きく破壊され、合わせて五山の送り火の「妙法」の眺望が大きく損なわれてしまいます。

計画に対し京都市長が2023年7月に開発許可をおろしたため、10月には864名の住民が開発許可処分取消審査請求をおこないました(弁護団11名)。

2023年12月末に、京都市開発審査会は公開口頭審理も開催しないままで隣接者も含めた全員の審査請求人適格を否定し、「本件審査請求を却下する」との不当裁決を行いました。

2 建築審査請求の取り組み

これを受けて建築確認がおろされたため、2024年6月には住民593名が京都市建築審査会に審査請求を行ない、同年12月に公開口頭審理が開催されました。

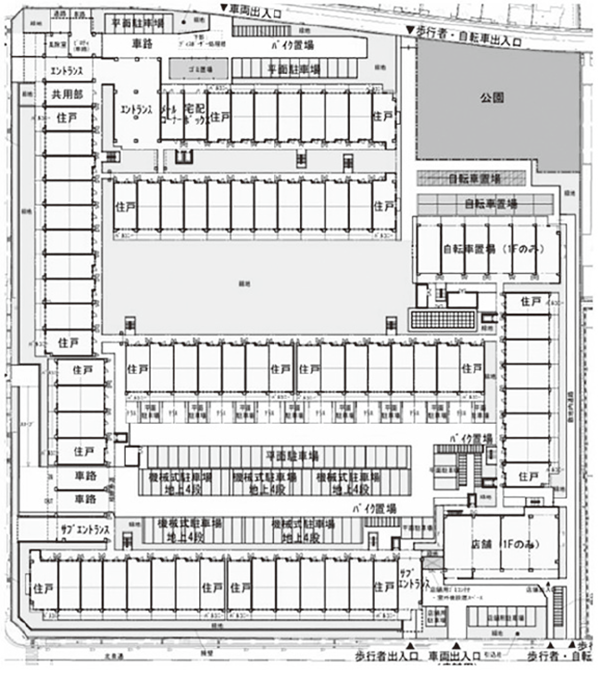

最大の争点は、11棟のマンションの一部をつないで「一つの建築物」とみなし、道路に接していない5つの棟まで1棟として開発区域内に道路を設けず、はしご車も入れない巨大マンション計画は「一建築物一敷地の原則」に反し、違法・不当なことです【図2】。

図2 かんぽ跡地の土地利用計画図

(出典:開発構想説明会資料)

住民側は、本件マンションが、外観上、機能上、構造上の総合的判断として、建築基準法・都市計画法の趣旨・目的をふまえれば、社会通念上到底「一の建築物」と評価することはできないことについて、日本建築行政会議における協議内容や、裁決例、判例をふまえて比較検討することにより、詳細に明らかにしました。その立証の核となったのが新建京都支部の意見書で、意見陳述と参考人質問を行いました。

3 裁決とその評価

裁決は2025年1月に出される予定でしたが、審査会の審議は紛糾したようで、4月18日付の裁決書が4月末に送付されてきました。裁決は、周辺100メートル以内に居住する131名の原告適格は認めたものの、結論は棄却でした。裁決が構造上、構造上、外観上、機能上の一体性を安易に認めて「1棟」として違法性を否定したのは不当です。

他方、裁決は、建築計画の不当性を理由に建築確認が取り消されるべきとする意見が強く出されたことを記しています。建築審査会が、建築計画の不当性について、ここまで踏み込んで裁決したのは、初めてのことであり、取消しの結論で合意にいたらなかったことは不十分ですが、実質的には建築計画の不当性が認定されたものと評価できます。

そのうえで、「付言」で、周辺住民への丁寧な説明と周辺の不安を緩和させるよう十分努力することを事業者に求め、「事業主、設計者、指定確認機関におかれても法の最低の基準を満足すれば足りるとするのではなく、より安心安全で、より質の高い建築計画を立てられることを強く求めるものである」としています。

残念ながら、工事は完成に近づいていますが、建築審査会の不当性の指摘や「付言」をふまえ、事業者には速やかに建築計画を見直す協議を行うことを求めており、合わせて公害調停の申立を準備中です。

第2 仁和寺・相国寺の特例許可による「高級」ホテル計画

1 概要

(1) 世界遺産仁和寺門前ホテル計画と相国寺北ホテル計画は、いずれも、京都市が「高級」ホテルを呼び込むために「上質宿泊者施設誘致制度」を策定して選定したうえ、本来住居系地域では許容されない宿泊施設を特例許可により許容(2023年3月31日)したことに対し、特例許可の取り消しを求めて、地域住民が立ち上がったものです。

両地域とも、近隣に新建の主要メンバー(仁和寺;大森直紀さん/相国寺;中林浩さん)が居住していたこともあり、立ち上がり段階から協同の取り組みが行われています。

(2) 建築基準法48条では第一種住居地域の仁和寺地域では3000㎡を超えるホテルは原則不可であり、第二種中高層住居専用地域である相国寺地域では、ホテルはそもそも認められません。例外として建築審査会の同意を受けることと、「住居の環境を害するおそれがない」(仁和寺地域)・「良好な住居の環境を害するおそれがない」(相国寺地域)場合にのみ、特例許可が許されますが、京都市では類似の前例はありません。

2 仁和寺門前ホテルでの京都地裁不当判決と引き続く住民のたたかい

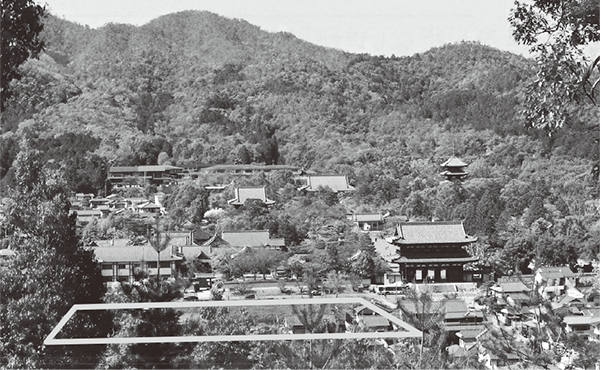

(1)世界遺産に指定されている御室仁和寺の門前(二王門)からは、低層住居の向こうにかつては仁和寺の寺領であった双ケ丘が見渡せます。一帯は世界>遺産のバッファゾーンであり、双ケ丘開発問題と鶴岡八幡宮(鎌倉)裏山開発問題を契機に制定された古都保存法の歴史的風土特別保存地区(住宅地は歴史的風土保存地域)等により保全されているはずの地域です【写真1】。

写真1 仁和寺を望む遠景

門前の「きぬかけの路」を挟んだ空地には、以前から何度か開発問題がもちあがってきましたが、地域住民の反対で撤回されてきました。

今般の事業者「共立メンテナンス」による「高級」ホテル計画は、周辺の閑静な低層住宅地が第一種低層住居専用地域であるのに対し、門前の「きぬかけの路」沿いは第一種住居地域であるため、地域の用途制限の倍近い約5,800㎡(67室)もの温泉付き「高級」ホテルを京都市長が特例許可を与えて許容したものです。

(2)特例許可には地域の「住居の環境を害するおそれ」のないことが要件となるところ、仁和寺門前から双ケ丘の眺望を遮り、世界遺産条約の求める仁和寺の「真性性」・「完全性」を害します。また、住民にとっては、観光地を結ぶ「きぬかけの路」や東西の五叉路は現在でも慢性的な渋滞を起こしています。このような場所に駐車場もほとんどない大規模ホテルができると、交通混雑は加速され、利用客を運ぶタクシーは渋滞を避けて周辺の生活道路を通行するため、住宅地の住居の環境が害されることは明らかです。

計画に対しては、市民や加藤登紀子氏らの著名人・文化人らの連名アピールや京都弁護士会の反対意見書など、中止を求める世論にもかかわらず特例許可が強行されたために、住民1857名が取消を求めて京都市建築審査会に審査請求を行ってきましたが、2024年3月に棄却(100m内住民)・却下(100m外)の裁決を受けたため、同年6月21日には京都地裁に周辺住民51名が特例許可及び建築確認の取消訴訟を提訴しました。

京都市は交通上の支障を起こさないために公共交通の利用や指定ルートでの来訪を促し、事業者と「覚書」を締結するとしていますが、現在に至るも覚書さえ締結されていないうえ、来訪客が慢性的に渋滞している市バスを利用することはあり得ず、タクシー事業者に裏道通行を行なわないことを約束させることは不可能なため、覚書きの履行はそもそも不可能なのです。

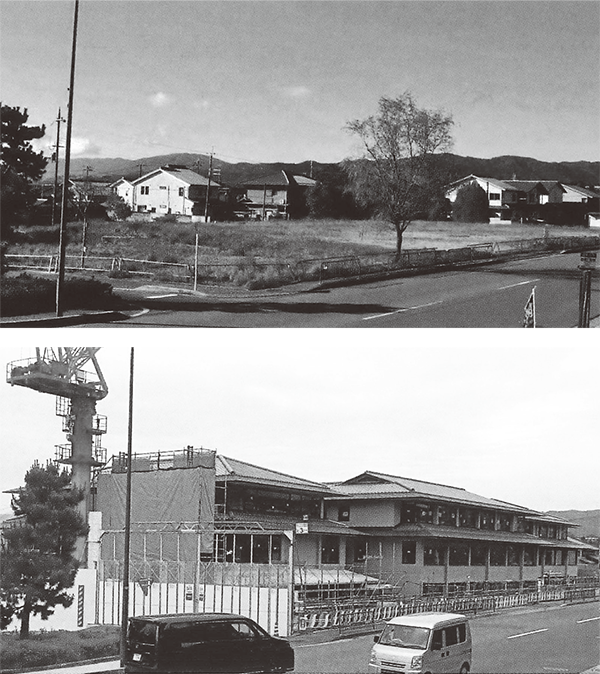

事業者は建築確認を得て建設工事を進行させたため【写真2,3】、裁判は特急で進められ、同年12月26日の尋問期日、本年2月21日の最終弁論を経て、5月23日に判決が言い渡されました。

(3)残念ながら、京都地裁判決の内容は建築審査会の判断からも後退した不当なものであったため、住民側は大阪高裁に控訴して、特例許可の違法判断を勝ち取ることを目指しています(11月28日判決言渡予定)。

仁和寺前の土地は、主には相続を機に土地の集約がおこなわれ、2016 年~ホテル事業前提で売買され、すべての民家が壊されて空き地になりました

写真2(上)2019.11.29 空き地の背景に山並みが見える/写真3(下)2025.6.7 建設中のホテル=いずれも二王門石段上から

3 相国寺北ホテル計画(裁判中)は中断中

他方、相国寺北ホテル計画については、事業主側(三菱地所。運営は外資系のローズウッドホテル)は建築審査会の裁決の「付言」(「取り消すべきとの意見もあった」などと追記)を受けてか、建築確認へ向けた動きは中断しています。

同地域の道路は幅員4メートル台の生活道路しかなく、商業施設が例外的に認められるとしても、小規模で、周辺住民の便益に資するコンビニなどの施設に限られるはずであり、延床面積2ヘクタール、135室もの大規模ホテル建設計画自体が無謀な地域です【図3】。

図3 相国寺門前計画図(京都市より)

昨年12月に特例許可の取消しを求めて提訴し、本年9月に第2回期日がおこなわれたところであり、裁判所に現地検証を実現させ、ホテル計画を断念に追い込む決意です。

第3 まちづくり共同研究会

都市法制(都市計画法・建築基準法)の抜本的改正を視野に、ここ十数年、住民運動の皆さん、都市計画・建築・法律等各分野の研究者、建築士、弁護士、行政職員、議員、修習生、院生、学生などまちづくりに関心をもつ皆さんとの共同研究会を積み重ねています。元々は新建と自由法曹団で研究会をしていたものが出発点でしたが、まちづくりに関心のある方の参加者の枠を広げるため「共同研究会」として3ヵ月に1回程度の開催を続けています。

新型コロナ襲来後はハイブリッド方式にしており、テーマにより参加者は異なりますが、毎回30~50名程の参加者があります。終了後には懇親会ももっています。

MLには現在250名を超える各層の方が登録されており、他の地域では例を見ない取り組みかと思います。

以上

弁護士

弁護士